Часть 1. Палеотектоника.

Первым свидетельством движения континентов издавна считалось сходство очертаний западного берега Африки и восточного берега Южной Америки. Неслучайность этого очертания отмечал еще английский философ Ф.Бэкон в своем сочинении «Новый Органон» ( 1620 ), а Пласе ( 1658 ) высказывал предположение, что Старый и Новый Свет разделились в результате всемирного потопа (эта точка зрения просуществовала до XIX столетия). В 1858 г. итальянский ученый Антонио Снидер-Пеллегрини обосновывал идею об образовании Атлантики в результате раскола единого праматерика и раздвижения его осколков сходством очертаний противоположных берегов Атлантики, а также ископаемых растений и месторождений угля в Европе и Америке. В 1965 г. Э.Буллард, Дж.Эверетт и А.Смит при помощи вычислительной машины подобрали наилучший вариант совмещения естественных границ приатлантических континентов – их материковых склонов. На рис. 1 показано соответствие континентальных шельфов на глубине в 500 морских саженей.

Показанные на рисунке черным цветом зоны несовпадения материковых склонов очень узки по сравнению с размерами самих континентов. Так, среднее квадратичное отклонение двух контуров между устьем Амазонки и Мысом Доброй Надежды составляет всего 88 км. Несколько хуже, но все же приемлемо полученное совпадение границ Северной Атлантики. Правда, оно потребовало небольшой деформации континентов – поворота Испании относительно Европы, частично закрывающего Бискайский залив, а также неучета Мексики и Центральной Америки. Теперь на картах мы видим еще третью линию, удивительно похожую на контуры противоположных берегов Атлантики – это ось Срединно-Атлантического хребта. В 1908 г американский ученый Ф.Тейлор выдвинул ряд аргументов в пользу движения континентов по направлению к экватору, но с уклонением и на запад, и на восток. Этим он объяснил образование складчатых гор и островных дуг. В серии статей 1911 – 1028 гг. американского геолога Бейкера движение континентов обосновывалось соответствием горных систем на противоположных берегах Атлантики и предлагалась реконструкция единого праматерика, обеспечивающая непрерывность этих горных систем. Наибольшую популярность идея о движении континентов приобрела в результате работ выдающегося немецкого геофизика А.Вегенера, который справедливо считается главным автором этой идеи. Впервые он сформулировал ее в статье «Происхождение континентов» (1912), а затем в книге «Возникновение материков и океанов» (1915), многократно переиздававшейся и переведенной на многие языки (русский перевод вышел в 1925г.). Исходя из сходства берегов, геологического строения и верхнепалеозойской флоры и фауны приатлантических континентов, особенно Африки и Южной Америки, а также из распространения на всех гондванских материках следов пермокарбонового оледенения, А.Вегенер предложил реконструкцию Пангеи и процесса ее распада. Эта классическая реконструкция приводится на рис. 2.

Рис 2. Реконструкция Пангеи и процесса ее распада (по А.Вегенеру) Заштрихованы области континентов, покрытые мелкими морями

Современные представления о последевонском движении континентов во многом с ней совпадают. Одна из первых целей, которые преследовал Вегенер при составлении этой реконструкции – объяснение климата Земли во время пермокарбонового оледенения Гондваны. Это объяснение получило горячую поддержку одного из крупнейших климатологов того времени В.Кеппена и нашло отражение в их совместной книге «Климаты геологического прошлого» (1927). Многочисленные геологические свидетельства в пользу гипотезы Вененера, собранные в результате специальных исследований в Африке и Бразилии, были изложены в книге одного из наиболее активных последователей А.Вегенера, крупного южноафриканского геолога А.Дю-Тойта «Наши блуждающие континенты» (1937 г.). В качестве причины движения континентов Вегенер предложил полюсобежные силы Этвеша. Каждая такая сила действует на отдельно взятый материк и направлена всегда к экватору. Это есть векторная сумма силы тяжести, приложенной к центру тяжести своего континента, и архимедовой силы плавучести, приложенной к центру тяжести нижней, погруженной в литосферу части континента. Однако вскоре выяснилось, что силы Этвеша малы для сдвигов континентов. Кроме того, ошибки в деталях, обнаруженные критиками, заслонили от геологов достоинства идеи. Концепция движения континентов несколько десятилетий считалась несостоятельной, пока не возродилась в 60-х годах XX столетия под давлением новых независимых данных. Идея о растяжении океанского дна была высказана еще в 1928 г английским геологом Артуром Холмсом. Который, однако, считал ее предварительной, пока не появятся фактические доказательства. Такие доказательства накопились, и тема раздвижения океанского дна была возрождена в статьях Г.Хесса и Р.Дитца 1961 – 1962г. Эти статьи положили начало «Новой глобальной тектоники» или «Тектоники литосферных плит». Движущей силой тектонических плит в такой теории считаются конвективные течения в мантии. В современном виде «Тектоника» была сформулирована в статьях В.Моргана, затем К.Лепешона и, наконец, В.Айзекса, Дж.Оливера и Л.Сайкса, опубликованных в 1968 г. Мощный фундамент под эту теорию заложила эпохальная экспедиция специально оборудованного судна «Гломар Челленджер». В 1968 – 1977 гг. оно пробурило в разных районах Мирового океана 600 скважин с проникновением в толщу дна более чем на 1400м. В результате исследований остаточной намагниченности в колонках глубоководного бурения была составлена карта возраста дна Мирового океана. Долгое время теория растяжения океанского дна считалась спекулятивной, но результаты миссии «Гломара Челленджера» однозначно свидетельствовали в пользу генерации молодой коры в противоположные стороны от срединно-океанских хребтов. Франко – американская экспедиция ФАМОУС в 1975 г. проводила детальный осмотр участка дна рифтовой долины в Срединно-Атлантическом хребте на глубинах около 4 км, используя обитаемые подводные аппараты – французский батискаф «Архимед», «Ныряющее Блюдце», «Циану» и американский «Алвин». При этом были обнаружены прямые визуальные свидетельства растяжения океанского дна в виде параллельных оси рифтовой долины трещин длиной от десятков метров до километров и шириной от дециметров у оси до десятков метров у крутых склонов рифтовой долины. Было обнаружено также, что наращивание новой океанской коры происходит путем излияния свежих базальтовых лав из цепочки маленьких вулканов вдоль полосы шириной в 1 – 3 км на оси рифтовой долины. Высоты этих микровулканов от десятков до сотен метров.

Так, на смену силам Этвеша пришли конвективные потоки мантии в тектонике литосферных плит. Этот вариант для объяснения движущих сил континентов также является паллиативом. Потоки мантии невозможно просчитать математически и, соответственно, невозможно проверить на практике. Что еще хуже – не вполне понятны причины течения самой мантии. Существует и третья гипотеза тектоники – растяжение океанского дна в результате увеличения объема Земли. Появилась такая гипотеза в середине XX века. Но распространения не получила, поскольку напрямую противоречила фундаментальному закону сохранения энергии.

Часть 2. Палеообъем.

Подведем предварительные итоги. За все время существования теории движения континентов возникло три подхода к первопричинам такого движения:

1 Полюсостремительные силы Этвеша. Самая ранняя гипотеза, предложенная еще А.Вегенером в 20-х годах XX века. Как оказалось, эти силы слишком малы для движения литосферных плит.

2 Конвективные течения в мантии. Гипотеза, получившая наибольшее распространение во второй половине XX века. Ее слабость в том, что ее невозможно проверить и невозможно просчитать. Остается не совсем понятным происхождение потоков мантии.

3 Увеличение объема Земли. Гипотеза появилась в середине XX века. Широкого распространения она не получила, поскольку было непонятно за счет чего, собственно, может увеличиваться объем.

Первую гипотезу рассматривать смысла нет, потому что уже была доказана ее несостоятельность. Как я уже говорил, конвективные потоки просчитать невозможно, поэтому и вторую гипотезу рассматривать не будем.

Остается третья гипотеза, которая напрямую противоречит Второму началу термодинамики. А именно, она противоречит закону сохранения вещества и закону сохранения энергии. Как же с этим быть? Видимо, в скором времени нам придется отказаться от двух этих фундаментальных законов. Они сослужили хорошую службу для науки, но теперь они стали тормозить ее развитие. Первую брешь в этих законах сделал Эдвин Пауэлл Хаббл, когда установил разбегание галактик и, как следствие, расширение Вселенной. Теперь нужно сделать следующий шаг: доказать, что Вселенная растет не только по объему, но и по массе. Например, доказать что и звезды и планеты растут по массе и по объему.

Проще всего доказать увеличение Земли, так как у нас есть довольно точная карта возраста геологических пород. Если, допустим, вырезать литосферные плиты по границам молодой океанской коры, и наложить эти «обрезки» на сферу меньшего радиуса, то можно вычислить радиус древней планеты. Допустим, нам хотелось бы узнать радиус Земли 40 000 000 лет назад. Тогда надо исключить из рассмотрения всю земную кору, возрастом моложе 40 000 000 лет. Технически (или технологически) это проще всего сделать в программе трехмерного моделирования 3Ds MAX.

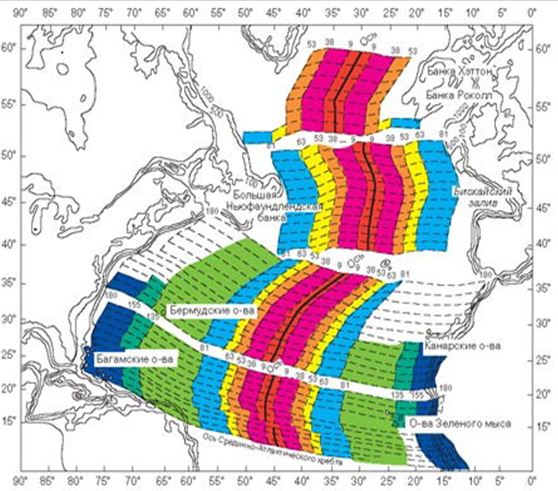

Для этой работы я воспользовался картой геологического возраста океанской коры, составленной по результатам экспедиции научно-исследовательского судна «Гломар Челленджер». Карта была наложена на сферу радиусом 63,71 см в виртуальном пространстве программы 3Ds MAX. Затем из получившегося глобуса были вырезаны литосферные плиты по границам между красным и желтым цветом. Такая граница между красным и желтым соответствует возрасту океанской коры 40 000 000 лет. Получилось около десяти «кусков-черепков», напоминавших части разбитой чашки. Потом они были наложены на сферы разного радиуса и по возможности подогнаны друг к другу. Наилучшее соответствие получилось для сферы 59 см в виртуальном пространстве 3Ds MAX. Хотя при желании можно было бы «притереть» куски и на сферу 56 см, но для этого пришлось бы обрезать некоторые «острые углы». Оставим «доработку» на будущее, также как и расчет радиуса планеты 80 000 000 лет, 140 000 000 лет и 180 000 000 лет назад.

Сейчас для начала можно утверждать, что радиус древней Земли был уж во всяком случае, не больше чем 5 900 км.

Прогнoзирование в Excel с помощью линии тренда

Вычисление определителя матриц 2

Вычисление определителя матриц(Круглов)

фоновое изображение или цвет фона

Создание моделей методом лофтинга

Редактирование изображения в Pixlr